晩秋になると園芸店やホームセンターに葉牡丹の鉢植えや苗がたくさん並びます。今回は寒さに強く、冬のガーデニングに彩りを添えてくれる葉牡丹についてです。

葉牡丹の特徴

葉牡丹はブロッコリーやカリフラワーと同じアブラナ科の植物です。葉の形が牡丹の花に似ていることから葉牡丹と名前が付けられました。

キャベツの仲間である非結球性ケールから改良されたものだといわれており、別名で花キャベツともいいます。江戸時代に食用として日本に入ってきたあと、観賞用として品種改良が進み現在に至っています。

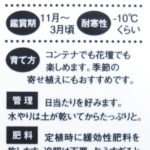

原産地はヨーロッパで、葉の鑑賞期は11月頃から3月位まで、春になると花が咲き種ができます。

葉牡丹は食べられるか?

食用として日本に入ってきた葉牡丹だし、元はケールなら食べられるのでは?とお考えの人もいるかもしれません。もちろん食べることは可能ですが特別に美味しいわけではないようです。

それ以上に問題なのが、観賞用・園芸用として育てられ販売されている為、農薬の使用が野菜などの食品に対する基準とは異なっていますので、切り葉や鉢植えとして購入した葉牡丹を食べるのは絶対におやめください。

もしどうしても食べてみたいと思われたのでしたら、種を購入して無農薬で育てたものなら大丈夫かもしれません。私は食べたことはないのですが、食べたことのある人の話によりますと、外側の葉は固いのでダメだけど内側なら大丈夫かも?だそうです。味は白い色をした葉牡丹の方が癖がなく食べやすかったということです。

葉牡丹に限らず、観賞用として販売されている植物は残留農薬の問題がありますので食べないようにしましょう。

葉牡丹のタイプ

葉牡丹は大きく分けると丸葉系、ちりめん系、切れ葉系に分かれます。

丸葉系

丸葉系には東京丸葉系と大阪丸葉系があります。

- 東京丸葉系は江戸時代から栽培されている葉牡丹で、やや草丈が高く外葉が丸くキャベツに似ています。

- 大阪丸葉系は東京丸葉系とちりめん系の交雑種で戦後に作られました。東京丸葉系に比べて葉の縁に少し波があります。

ちりめん系(名古屋ちりめん系)

明治以降に名古屋で作られた品種で、葉の縁が細かくフリルのようになっていて華やかな葉牡丹です。

切れ葉系

切れ葉のケールと丸葉系を交配させて作られた品種でさんご系ともいいます。切れ込みが深く観賞期間が長いのが特徴です。

またさんご系よりさらに細かく切れ込みが入っている葉牡丹はくじゃく系といいます。

艶があったり艶がなかったりブラックだったり

最近はいろいろな葉牡丹が出てきましたが、その中で私が「これは一目惚れした!」と思ったものは黒い色をした葉牡丹でした。今までの葉牡丹じゃ物足りないと思われたなら、是非加えていただきたい色だと思います。

葉牡丹を育てる

種から育てる時は、寒地では7月~8月上旬、暖地では8月~9月上旬くらいに種を蒔きます。ポットの場合は1つのポットに1粒か2粒の種を蒔いた後、5mm程度覆土してください。プランターに蒔く場合は5cm程度の間隔を空けて条まきにして、同じように覆土しましょう。

種まきのひとつの方法で、土に直線の溝をつけて、その溝に沿ってすじ状に種を蒔くことです。

- 種を蒔く時期はまだ暑い頃なので、水切れにならないように気を付けて発芽を待ちます。

- 発芽して本葉が出てきてヒョロヒョロと勢いがない芽があるようならそれを間引き、しっかりとした芽だけを残します。

- 本葉が5~6枚出てきたら一回り大きなポットに移植し、緩効性の肥料を置き肥します。

- 10月下旬から11月頃になると根がしっかりと張ってきますので、鉢や花壇に定植するようにしましょう。

苗から育てる場合は11月頃からお店に並びますので、購入したらそのまま植え付けるだけで大丈夫です。

植え付ける時と植え付けた後のポイント

種から育てて鉢や花壇に移植したあと、2週間程度は土が乾かないように水やりをして根を張りやすくしてあげてください。苗で購入した場合は植え付け時にたっぷりと水を与えましょう。

定植後、根がしっかりしたらやや乾燥気味に育てるのが良いと思います。鉢植えの場合は土の表面が乾いてからたっぷりと与えましょう。地植えの場合は特に水やりは必要でなく、雨水のみでも大丈夫です。しかし雨が降らない日が続いた時は水を与えてください。

翌年も葉牡丹を楽しみたい

一年草といわれることの多い葉牡丹ですが、仕立て方次第で翌年以降には面白い姿を見せてくれます。

11月~1月頃は綺麗な葉色を楽しみますが、2月~3月頃になると茎が徒長して中心部分が盛り上がりトウが立った状態になってきます。そのあと春になると菜の花に似た黄色い花を咲かせます。こうなったらもう葉牡丹の季節も終わり…と思ってしまいますね。

しかしここからが葉牡丹の仕立て時期であり、種の収穫時期にもなります。

踊り葉牡丹に挑戦

踊り葉牡丹とは1本の茎にひとつの葉牡丹が付いているのではなく、1本の茎からくねくねと沢山の茎が出て葉牡丹を付けている状態のことで、その様子が踊っているように見えることから踊り葉牡丹と呼ばれます。

春になりトウが立ち、まるでツリーのようになった葉牡丹に花が咲き始めます。花が咲いたあとには種ができるのですが、踊り葉牡丹に仕立てるには花が咲き終わり種が大きくなる前に花の下で切り戻しをします。

種ができてしまうと、その葉牡丹は種を残すという大仕事を終えたことで枯れてしまいますのでご注意ください。

切り戻しをしたあと、5月中旬くらいに植え替えを行い、脇芽を伸ばすと秋頃に小さな葉牡丹ができてきて、そのあと色づいて踊り葉牡丹が仕上がります。

種まきから育てている場合は、株が伸びて本葉が20~25枚くらいになったら摘芯して分枝させることで踊り葉牡丹を作ることができます。

夏は半日陰の涼しい場所で管理すれば問題ありません。8月か9月頃に葉の枚数を増やす目的で肥料を与えてください。

秋になると葉が色付いてきます。これで踊り葉牡丹の出来上がりです。踊り葉牡丹に仕立てるには高性種の葉牡丹を選ぶと作りやすいと思います。

種を収穫したい

翌年も種から育てたいのであれば種の収穫をします。

もし弾けて落ちてしまった場合は、こぼれ種から芽が出て育つこともあります。

今回、私は「ルビーローズ・ルビーブラック」と「光子プレミアム」と「レース葉牡丹・フェザーホワイト」の3種類の葉牡丹を植えました。踊り葉牡丹にしてみようかとか種を取ろうとか、なにも考えずに今回は色と形で選んだ3種類です。

写真は上から順番にルビーブラック、光子プレミアム、フェザーホワイトです。今年はこの3種類の葉牡丹を楽しもうと思っています。