アレンジメントを作る時のポイントは飾る場所のイメージに合わせることや、花材の種類をいくつも使うことでリズム感や動きを出すことなどがありますが、色合わせも大切な要素のひとつです。

今回はフラワーデザインの基本的な配色について書いてみたいと思います。

色について

人間の目で見えている事象は光によってもたらされています。

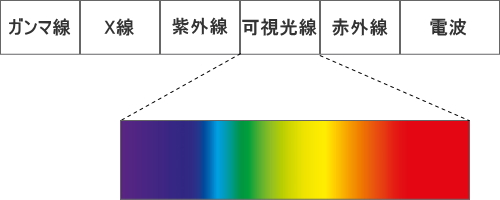

光には波長というものがあり、人間の目で見える光を可視光線といいます。可視光線のほかはガンマ線、X線、紫外線、赤外線、電波です。詳しいことは物理学の本で調べてくださいね。

簡単に図にすると次のようになります。

ガンマ線やX線は放射線です。紫外線はよくご存知の日焼けの原因になり、赤外線はリモコンに使われています。電波はマイクロ波や短波や中波や長波が含まれる波長です。しかしこのようなものは人間の目には見えません。見える波長が可視光線になります。

色の分類

色には3つの属性(色相、明度、彩度)があります。

- 色相:色合いや色味の違い

- 明度:色の明るさ

- 彩度:色の鮮やかさ

また色には有彩色と無彩色があります。有彩色には色相と明度と彩度があり、無彩色には明度だけがあります。

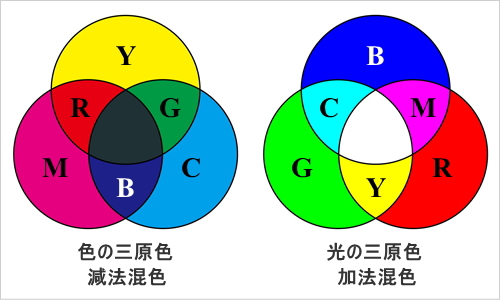

色と光の三原色

色や光にはそれを表現する基本となる色があり、それぞれ色の三原色、光の三原色といいます。

*C:シアン M:マゼンタ Y:イエロー R:レッド G:グリーン B:ブルー

色の三原色

色の三原色はC(シアン)M(マゼンタ)Y(イエロー)です。

3色あれば基本的には全ての色を作ることができますし、プリンターインクもこの3色です。しかしプリンターインクには黒があります。これは3色を混ぜても完全な黒にはならないからです。

学生の頃、図画や美術で絵の具を使ったあとパレットに残った絵の具を洗いながら筆で混ぜ混ぜしていたら、なにやら汚い色になってしまったという経験はありませんか。これが色の三原色を混ぜた結果の色、黒に近い無彩色です。これを減法混色といいます。

減法混色とは色を混ぜることによって明度が減少する現象のことです。

光の三原色

光の三原色はR(レッド)G(グリーン)B(ブルー)です。

テレビやパソコンのモニターをルーペで見ると赤や緑や青の粒子が見えます。私は子供の時、この粒子を見て3色しかないのにいろいろな色が映ることが不思議でした。ステージのライトもこの3色あればどんな色でも出せるそうです。そして三原色を一斉に照らすと白い光になります。これを加法混色といいます。

色を加えれば加えるほど明るくなる現象が加法混色です。

なんだか話題が色彩の話になってしまいそうなので、軌道を修正して少しずつ花に寄せていきましょう。

色相環

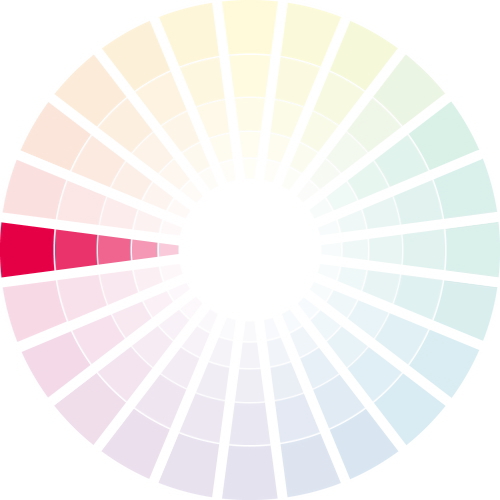

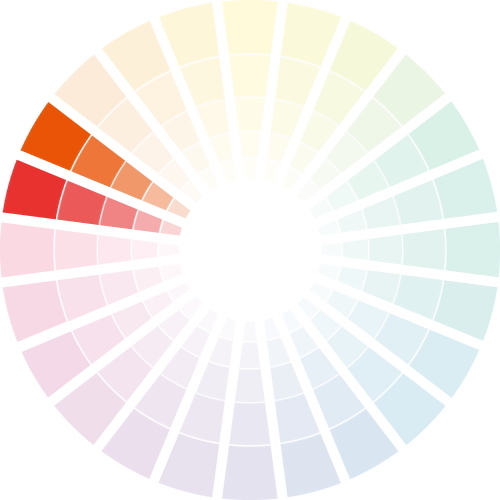

色相環は赤や黄、緑、青という色の違いを円状にしたものです。

色相環にはアメリカの画家マンセルによって作られたマンセル色相環、ドイツの科学者オストワルトによって作られたオストワルト色相環、日本色彩研究所によって作られたPCCS(Practical Color Co-ordinate System:日本色研配色体系)などがありますが、今回はPCCSでお話をしたいと思います。

図は24色からなるPCCS色相環を元に中心に向かって色が薄くなるように作ったものです。

フラワーデザインの色あわせ

同系色の配色

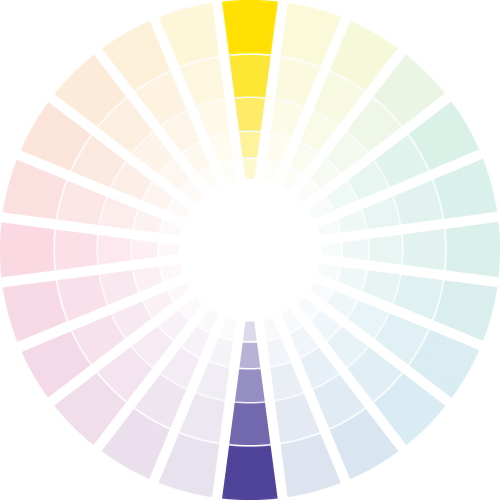

今回は赤1色の濃淡を使って説明します。

図のように同じ色相の濃淡にして同系色の配色でまとめると失敗が少なくなります。しかし単調になりやすいため、花の大きさや形状に気をつければまとめやすい配色だといえます。

類似色相の配色

類似色相の配色は隣り合う2色の組み合わせです。

このような類似色相の場合は適度なまとまり感と少しの変化があるため、バランスの良い配色になります。しかしこちらも同系色の配色と同じように変化が少ないので花の大きさや形状に注意してください。

補色の配色

補色というのは色相環では反対側にある色のことで、例えば下の図では黄の補色は青紫です。

難易度は上がりますが、上手く合わせるとコントラストのあるお互いの色が引き立ったデザインになります。アレンジメントなどを作るときはどちらの色も同じ分量使うのではなく、片方の色を多くしてもう片方を少なくするのがコツです。

分裂補色(スプリットコンプリメンタリー)の配色

スプリットコンプリメンタリーは、スイスの芸術家ヨハネス・イッテンが提唱した配色調和の形式のひとつで、分裂補色配色といいます。

補色の配色では色相環で180度の関係の配色でしたが、スプリットコンプリメンタリーではある一色とその補色の両隣の3色で構成します。

図では黄と黄の補色の両隣、そしてもうひとつ横の両隣にも色が付いています。もしスプリットコンプリメンタリーの配色で纏めたいのでしたらこの程度までがベストです。これ以上になると三角形位置の配色になります。あくまでも二等辺三角形の位置関係の色を選んでください。

この配色は補色の配色より調和がとりやすいのが特徴です。

連続した色の配色

色相環で連続した色を使って配色する色合わせです。

しかし連続しているからといって180度になるくらいまでの連続ではなく、色相環の1/3程度でまとめるようにしましょう。

図では赤と黄でも問題ないように思われますが、実際組み合わせる時にビビッドな赤と黄では派手になってしまいます。しかし中心にあるような淡い色を組み合わせるとしっくり来る場合も多くお勧めです。

グラデーションの配色

連続した色の配色もグラデーションになっていますが、これは色相によるグラデーションです。ほかにも明度のグラデーションや彩度のグラデーションも配色するときに利用してください。

トーンによって調和させるデザイン

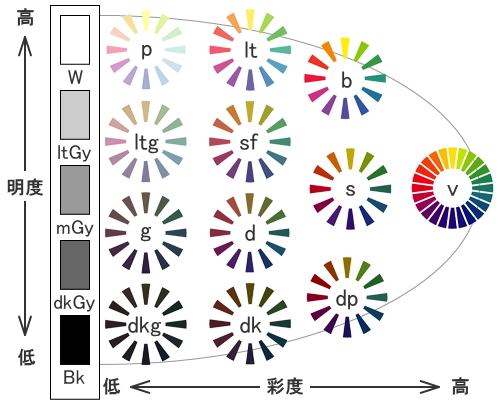

色相、彩度、明度といった色の三属性のうち、明度と彩度を合わせてひとまとめにしたものをトーンといいます。この場合は色相に関係なく、同じようなトーンであれば同じような印象になるため色合わせがしやすいです。

こちらの図はトーンマップといい、美術の教科書などでご覧になったことがあるかもしれません。縦は明度を表し白から黒のグラデーションです。横は彩度を表し【v】の個所が純色といい、最も彩度が高い色になります。

それぞれのトーンの名前と色のイメージは次のようになります。

| v | vivid | ビビッド | さえた |

| b | bright | ブライト | あかるい |

| s | strong | ストロング | つよい |

| dp | deep | ディープ | こい |

| lt | light | ライト | あさい |

| sf | soft | ソフト | やわらかい |

| d | dull | ダル | にぶい |

| dk | dark | ダーク | くらい |

| p | pale | ペール | うすい |

| ltg | light grayish | ライトグレイッシュ | あかるいはいみの |

| g | grayish | グレイッシュ | はいみの |

| dkg | dark grayish | ダークグレイッシュ | くらいはいみの |

縦の明度は上からW:ホワイト、ltGy:ライトグレイ、mGy:ミディアムグレイ、dkGy:ダークグレイ、Bk:ブラックです。

トーンでまとめたイメージ

それぞれのトーンの花材を使った場合、次のようなイメージになります。

- ビビッドトーン・ブライトトーン:カジュアルで元気溌剌としたイメージ

- ライトトーン・ペールトーン:透明感がありロマンチックなイメージ

- ライトグレイッシュトーン:少し大人っぽく優しいイメージ

- ダークトーン:大人っぽく重厚なイメージ

しかし色によってもイメージは異なることもあります。

同じライトトーンでもピンク系のアレンジメントでしたら優しくロマンチックなイメージですが、グリーン系になるとナチュラルなイメージになり、ブルー系でしたら涼やかなイメージになります。

花と色彩

いろいろと書きましたが、花というのはひとつの花でも微妙な色の変化があったり、花弁だけでなく葉もありますし雄しべや雌しべもあります。ひとつの花の中にもいろいろな色が含まれているため、花弁と芯の色が違うときでも、その芯の色に近い色を合わせてあげるとまとまってしまいます。

花って自然なものですからよほどの色の組み合わせでない限り、合わせるとそれなりに合ってしまうことも多いです。

これが結論か?と言われたら、このページが無駄なものになるのですが…。あとは花屋さんにどの花でどの色をチョイスすれば良いのか相談しましょう。

素敵な色合わせで花を楽しんでください。