私は大阪府に住んでいます。冬でも北海道のように極寒になることはありませんし、真夏でも40℃を越えるということもなかなかないですが、普通に冬は寒く感じますし夏は体温以上になる日も多くあり、とても暑いです。

我々人間もどのようにして快適に過ごそうかと考えて生活しているように、植物もできる限り過ごしやすくしてあげなくてはいけません。

植物を鉢植えで育てている場合、夏越しと冬越しがよくわからないという話も聞きますので、一般的な夏と冬の管理方法と対策について、そして私の家で行っている方法について書いてみたいと思います。

夏の鉢植え対策

ベランダやバルコニー、または玄関まわりに置いている鉢植えで気をつけないといけないのは、強い直射日光と地面からの地熱です。

夏の直射日光対策

強い直射日光対策として次のような方法があります。

- すだれをかける

- よしずを立てかける

- 遮光ネットを張る

- マルチングをする

すだれやよしずなど自然素材も良いのですが、個人的には軽くて扱いの簡単な遮光ネットがガーデニングには便利だと思います。遮光ネットには一般的に良く見かける黒のほか、白やシルバーがあり、それぞれの色には特徴があります。

遮光ネットの特徴

| 遮光性 | 遮熱性 | |

|---|---|---|

| 黒 | ◎ | △ |

| 白 | △ | ◎ |

| シルバー | ○ | ○ |

遮光率は高いものや低いものなどいろいろありますので、育てている植物によって使い分けましょう。

マルチングにはウッドチップや敷き藁などがあります。マルチングをすることで直接日光が土に当たらなくなるため、土の温度の上昇を防ぐことができ、土の乾燥対策にもなります。

もうひとつ、夏に気をつけないといけないのが地面からの熱です。

夏の地熱対策

地面、特にコンクリートやアスファルトは思っている以上に熱くなっています。熱くなっている地面に植木鉢を直接置くということは鉢全体を温めていることと同じですから、置き場所を少し工夫しましょう。

地熱対策として次のような方法があります。

- すのこやレンガの上に鉢を置いて鉢の下に隙間をあけて風を通す

- プランタースタンドを使って鉢の下に風を通す

- ハンギングにする

- 軒下や木陰など、日陰になる場所に置く

すのこやレンガやプランタースタンドで地面と鉢の間に隙間を作ると地熱対策になります。軒下や木陰に置く場合ですが、風通しが良く、朝日は当たるけれど西日は当たらない場所をお選びください。

夏の水やりで気をつけること

夏の水やりで気をつけることは、水やりの時間と水の温度です。注意点を箇条書きにしました。

- 水やりは朝9時までか、日の落ち始めた夕方以降に行いましょう。昼間に水やりをすると、植木鉢の中で水はお湯になって根を傷めてしまいます。

- ホースで水やりをする際は、ホースの中に溜まっていた水がお湯になっていることもありますので、暫く流し続けて水になってから水やりをするようにしてください。

- マンションにお住まいで受水槽(貯水槽)に一旦溜めてある水がお湯のようになっているという話を聞くことがあります。朝や夕方の比較的水温が低い時に水やりをするか、あらかじめ水をジョウロやバケツに汲んでおき、冷えた水を使うようにしましょう。

- 土だけでなく葉にも水分を与えます。葉に水をかけることを葉水といいますが、葉水を行うと埃を落としてくれるだけでなく、防虫効果や乾燥対策にもなります。

- それでも水切れした場合、大きなバケツなどに水を張り、そこへ植木鉢ごと入れてしまいましょう。

- 地植えは植木鉢やプランターほど水やりは不要ですが、気温が高く晴天が続くようでしたら水は与えてください。

私のガーデニングの夏対策

私は花を観賞するための園芸植物だけでなく、イチゴなど食用にするもの、塊根植物や多肉植物など沢山の鉢植えを育てていますので、プランタースタンドにすると凄い数が必要になることからプランタースタンドという選択肢はありません。

そこで私が利用しているのがすのこです。

すのこと同時に防腐防虫防カビ効果のある塗料も購入します。すのこに塗料を塗るときには、表だけでなく裏や隙間も忘れないように塗りましょう。

塗料を塗ったすのこの上に植木鉢を置いた写真がこれです。

遮光ネットですが、高温に弱い植物は白い遮光ネットの下に、直射日光を当てたくないものは黒の遮光ネットの下に、そして日光が大好きで暑さに強い植物は遮光ネットのない場所で育てています。

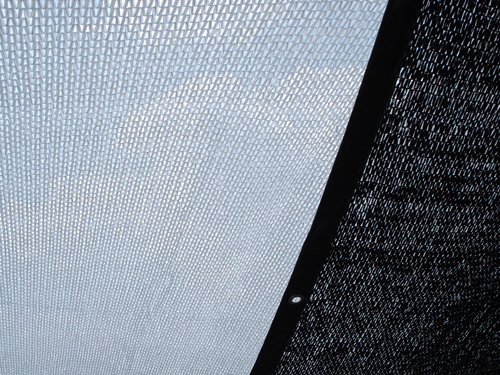

このように白い遮光ネットと黒い遮光ネットを使い分けているのですが、実は一箇所、白の遮光ネットと黒の遮光ネットを二重にしているところがあります。

この下にはなにが置いてあるでしょう?

話の流れ的には、日光の必要な鉢植えと日光を遮りたい鉢植えを並べてある場所と思われるかもしれませんが、正解は亀さんのお家です。家には20年以上になる亀さんがいます。最初は小さかったのですが、今や甲羅だけで20cm以上に成長しました。水槽は80リットルのトロ舟で、高さを確保しながら逃亡しないように網をかけています。

写真のように白い遮光ネットと黒い遮光ネット、上に白を張り少しずらして下に黒を張っています。これは白い遮光ネットの場所は日光浴のために適度に日差しが入り、黒い遮光ネットの下は日陰になるように作っています。

うちの場合はガーデニングだけでなく亀さんの暑さ対策にも使っていますが、白と黒の遮光ネットを上手く活用して植物たちを少しでも楽に夏越しさせてあげてください。

では次は冬対策についてです。

冬の鉢植え対策

冬の鉢植えの管理

冬は寒さ対策を考えないといけません。

もちろん春に花を咲かせるために寒気に当てないといけない植物もありますが、種類によっては寒いと生育が悪くなったり枯れてしまう植物もあります。育てている植物とお住まいの地域によって管理も異なりますので、一般的なお話としてお読みください。

冬の鉢植えの寒さ対策は次のような方法があります。

- 発泡スチロールやスタイロフォームで鉢を包む

- 温室に入れる

- マルチングをする

- 鉢やプランターを二重にする

- 室内で管理する

この中で一番簡単な方法は室内で管理することです。室内管理の場合は、昼間は窓際などの日当たりの良い場所に置き、夜間は窓際では冷えますので窓から離した場所に移動させましょう。エアコンの風が当たらない場所へ置くことも大切です。

しかし室内に入れられないような大きな鉢植えだったら、鉢の周りを発泡スチロールやスタイロフォームで包むだけでも根が凍らずに済みます。発泡スチロールやスタイロフォームをわざわざ購入してまで…と思われたのでしたら、気泡緩衝材(プチプチ)や新聞紙を巻くだけでも寒さ対策になります。

温室があれば良いですが、無い場合はビニール袋やペットボトルで覆うだけでも風よけになります。あとは直接風に当たらない場所に移動させましょう。

温室ヒーターを使わないような簡易のビニール温室は、日中に温度が上がり過ぎてしまうこともありますので、ある程度空気が通るようにするか、風のない暖かい昼間はビニール等を外すようにして蒸れないように気をつけてください。

ビニールの簡易温室は日が当たると温室内が暖かくなりますが、夜になると温室内は外の気温と同じになりますので、屋外管理でも大丈夫な植物にお使いください。

冬のマルチングは霜よけや凍結予防になります。また鉢やプランターを二重にすると土の保温にもなりますので、どうぞお試しください。

冬の水やりで気をつけること

冬の水やりで気をつけることは、水やりの時間と頻度です。大きな注意点は次の2つです。

- 冬の水やりは夏と反対で、日が昇り始めた9時以降から正午までに行ってください。夕方に水やりをすると鉢の中に残った水分が凍ってしまい根を傷めます。

- 土の表面が湿っているときは水やりはやめましょう。夏の水やりより頻度は少なくて大丈夫です。

私のガーデニングの冬対策

例えばカーネーションですが、冬になるとカーネーションの鉢植えは室内管理のほうが安心です。しかし大きくなった鉢を室内管理すると邪魔なので、私は1年間通して屋外で育てています。

その代わりベランダの一部を改造して簡易の温室を作っています。これは物干し竿を利用して、糸入り透明ビニールシートでベランダを覆ったものです。

簡易温室もどきの内側はさすがに夜になると冷えますが、昼間は20度を越えるときもあり春のようにぽかぽか陽気です。この中で育てているカーネーションの花は冬の間も数輪ずつずっと咲いてくれています。3月半ばでの開花が次の写真です。

植木鉢は発泡スチロールで囲み、土の保温にも気をつけています。

育てている植物はどのような環境で夏越しや冬越しをさせるのが良いのか、ベストな対策を考えて上手く春や秋に繋げてあげてください。

植物の冬越しについて、もう少し詳しく書いていますのでお読みください。↓↓↓