息子のお嫁さんのご両親から文旦をいただきました。ご両親は高知県にお住まいで文旦は高知県の特産品です。

さてこの文旦ですが私は長い間「ぼんたん」と思っていました。でも息子のお嫁さんはじめ、皆さん「ぶんたん」と言うのです。なぜ私は「ぼんたん」と思っていたのでしょうか。

「ぶんたん」と「ぼんたん」

私の母は九州出身ですが、九州では文旦を「ぼんたん」と言うようです。私自身「ぼんたん」は聞きなれた言葉だったので、きっと母は「この大きなみかんはぼんたん」と子どもの頃の私に教えたのでしょう。

私が「ぼんたん」と思っていたのは母からの言葉が元になっていることは間違いないですが、それに加えて「ぼんたん」と思っていたのにはたぶんこれがあると思います。

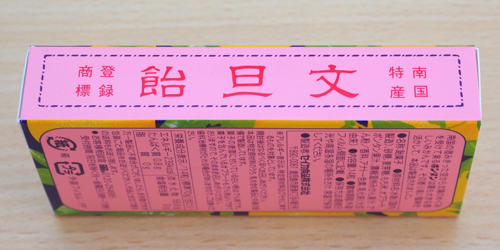

そう、ボンタンアメです。美味しいですよね。パッケージにちゃんと「文旦飴」と書いてあります。

このことから文旦飴=ボンタンアメ 文旦=ボンタン、母もそう言っていたし、きっと文旦は「ぼんたん」と刷り込まれたのでしょう。このボンタンアメは鹿児島県にあるセイカ食品株式会社というところが作っていらっしゃいます。やはり九州です。

ということで九州方面は「ぼんたん」と呼ぶことがわかりました。ほかの地域ではおそらく「ぶんたん」なのでしょう。

文旦について

分類はムクロジ目>ミカン科>ミカン属>ザボンになり、種がサボンなので「ぶんたん」でも「ぼんたん」でもなく標準和名は「ざぼん」です。

現在日本で栽培されているのは約15種類ほどだそうです。

先ほどボンタンアメを作っておられる会社が鹿児島県だと書きました。鹿児島県でも阿久根市というところは生産量も多いことから市の木としてボンタンが指定されています。ブンタンではなくやはりボンタンです。じゃあ日本で一番生産量が多いのかというと2018年のデータでは3番目です。

- 高知県:95.1%・10,933.9t

- 愛媛県:1.9%・221.4t

- 鹿児島県:1.9%・217.9t

高知県!すごい生産量ですね。

高知県の文旦

- 土佐文旦:露地栽培で12月~2月頃に収穫し1ヶ月ほど追熟させて出荷します。1月~3月頃が旬です。

- 水晶文旦:殆どがハウス栽培で9月頃から収穫が始まり、追熟なしで9月中旬~11月が旬です。露地栽培もあるようですが、露地の場合は追熟させてから出荷します。

- ハウス土佐文旦:通常は露地栽培が多い土佐文旦をハウス栽培したものです。

露地と路地の違い

露地は屋根などがなく雨露が当たる場所のことで、路地は大通りから折れた人家の間の狭い通路のことですので、露地栽培が正解で路地栽培ではありません。

文旦とざぼん

江戸時代のことです。広東と長崎を行き来する中国の貿易船が難破して鹿児島県阿久根港に漂着し、救助されたときにお礼として珍しい果実が贈られたそうです。

その時に贈られた果実は2種類で、果肉の赤い「朱楽」と果肉の白い「白楽」という名前でした。その船の船長の名前が謝文旦だったことから、果肉の赤い「朱楽」には名前の上から2文字を取り「謝文(シャボン)」と名前を付け、果肉の白い「白楽」には下2文字で「文旦(ボンタン)」と付けました。

以上のような説がありますが、ほかにも「ザボン」はポルトガル語のザンボアからとったものであり、「文旦」の「旦」は中国で俳優を意味しており「文さんという名前の俳優の家の庭に見事な柑橘があったことから文旦と付いた」という説もあるようです。果たしてどれが正しいのかはわかりません。

ただ鹿児島県には阿久根文旦(あくねぼんたん)という果肉の赤い文旦があります。ボンタンアメはこの阿久根文旦から抽出したエキス(ボンタンオイル)が入っています。

文旦の仲間

晩白柚(バンペイユ)

台湾で果肉が白いみかんのことを白柚といい、この品種は他より熟すのが遅かったため晩白柚と名前が付けられました。

九州には「ざぼん漬け」という晩白柚の外側の黄色い皮と果肉の間の柔らかな白い部分を灰汁抜きし、シロップで煮詰めたあとグラニュー糖をまぶしたお菓子があります。これも美味しいです♪

八朔(ハッサク)

八朔とは旧暦の8月1日(現在の9月初旬)のことで、この日くらいから食べることができるということから名前が付いたといわれています。しかし実際はこの時期はまだ果肉も小さくて食用にはなりません。

12月~2月に収穫して1~2ヵ月追熟した2月~4月頃が旬になります。

夏みかん(ナツミカン)

夏みかんというからにはきっと夏に食べるみかんだろうというイメージを持ってしまいますが、旬は4月下旬から5月下旬です。

元々夏みかんは秋に果実ができていました。しかし酸味が強く果実として食べるのではなく酢の代用品として使われていたのです。そこで冬まで待って収穫したのち貯蔵するか、初夏まで木成りのままで完熟させるかすると酸味が程よくなり果実として食べられるようになったそうです。初夏に食べるみかんということで夏みかんと名前がつきました。

現在は品種改良が進み、酸味が少なくなってきたので夏まで待たずに食べることができるようになったため夏ではなく春に食べるみかんになっています。

グレープフルーツ

18世紀に西インド諸島のバルバドス島で誕生し、現在日本ではほぼ輸入しているはずのグレープフルーツが文旦と関係あったなんて驚きですね。

名前にグレープって付きますが、もちろんブドウではありません。これは1本の枝に沢山の果実を付ける様子がブドウに似ているということから付けられた名前だそうです。

河内晩柑(カワチバンカン)

河内村という地名と収穫が4月~8月と遅いことから「晩」の蜜柑ということで河内晩柑と付けられました。

柑橘類はビタミンCも豊富で皮膚のメラニン色素の生成を抑えて日焼けを防いでくれる作用や、風邪などに対する抵抗力を強める働きがありますので上手に取り入れてくださいね。